Fürwahr, ein mysteriöses Buch: Es geriet mir in der Bücherei in die Finger, ohne dass ich lange danach gesucht hätte, und ohne dass ich mich in den vergangenen Jahren jemals daran erinnert hätte, erkannte ich es doch sofort wieder: Das Labyrinth von Maurice Sandoz. Ein Buch, das ich Anfang der neunziger Jahre für längere Zeit ausgeliehen hatte – ich erinnere mich, wie es auf der Ablage neben meinem Bett stand zusammen mit den anderen ungelesenen Büchereibüchern, und dann muss ich es wohl, nach diversen Verlängerungen, der Bücherei zurückgegeben haben: Gelesen hatte ich es offenbar nicht, denn nichts vom Inhalt war auch nur irgendwie in meinem Kopf zurückgeblieben, und ich habe sonst ein gutes Gedächtnis, was Bücher angeht. Ich lieh es also wieder aus, vor einer Woche, um endlich das Lesen nachzuholen: Und als ich es aufschlug, erlebte ich eine Überraschung. Direkt auf dem Vorsatzblatt prangte ein mysteriöses Zeichen. Es sah aus wie ein M, in Bleistift in die rechte untere Ecke gezeichnet. Ich kannte dieses Zeichen. Es war mein eigenes.

So pflegte ich in meiner wildbewegten Jugend Bücher, die ich entliehen und gelesen hatte, zu kennzeichnen – nicht, um sie nicht versehentlich nochmal zu leihen, sondern um mein Revier zu markieren. So sind sie, die aufstrebenden Jungbibliothekarinnen (und ehe sich nun jemand aufregt, ich habe natürlich immer nur weiche Bleistifte benutzt – die hätten sich schnell wieder wegradieren lassen, ohne dem Buch zu schaden). Mein Zeichen in einem Buch ohne Erinnerung… Sollte ich es etwa doch schon gelesen haben? Meine Neugier war geweckt. Von allen spannend aussehenden Büchern, die ich diesmal mitgebracht hatte, machte ich mich über dieses als erstes her. Das Befremden blieb und wuchs. Kein Satz, kein Ereignis, keine Figur, die meiner Erinnerung Hallo sagten. Noch nie hatte ich ein Buch so völlig verdrängt wie dieses handliche Büchlein. Und als ich am Ende angekommen war, wusste ich auch wieder, warum. Nun kann Das Labyrinth wieder dreizehn Jahre im Dämmerschlaf des Unterbewusstseins verbringen. Aber bevor ich es nochmal lese, habe ich es nun zumindest schriftlich, dass ich es schon kenne. Und kann mir so anderthalb Stunden der gähnendsten Langeweile ersparen.

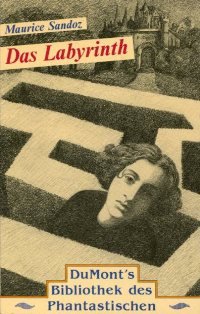

Vielleicht angestachelt durch den großen Erfolg der Reihe DuMonts Kriminal-Bibliothek, in der in zwanzig Jahren über 175 Bänder erschienen sind, versuchte sich der Kölner Verlag ab 1990 an einem weiteren ambitionierten Literaturprojekt: DuMont’s Bibliothek des Phantastischen sollte vergessene Kleinodien der Mystery- und Phantastikliteratur einer modernen Leserschaft nahebringen, nett aufgemacht und, wie in der gut etablierten Krimireihe, mit intelligentem Nachwort versehen, um auch ja nicht in die böse U-Schublade gesteckt zu werden. Nach zwei Jahren beziehungsweise zwölf Büchern war Schluss. Und wenn die anderen Bücher ähnlich gestrickt waren wie Das Labyrinth, der vierte Band der Reihe, kann man das gut nachvollziehen. Oder lag der Misserfolg etwa doch an dem gekünstelten Apostroph im Reihentitel?

Die Aussicht ist ja durchaus vielversprechend: Es gibt ein düsteres schottisches Schloss, dessen Erben und Diener sich zum Schweigen verpflichtet haben und das nie eine Frau betreten darf, es sei denn sie ist eine gefestigte Matrone, dessen Türen nachts verschlossen sein müssen und dessen Labyrinth niemand betreten darf… Einen jungen Prachtkerl, der von einem Tag auf den anderen sein Verlöbnis löst und zum dumpfen Brüten übergeht… Und eine gefestigte Matrone, die sich daran macht, dem Schloss sein Geheimnis zu entreißen, damit Gerard die bezaubernde Kitty doch heiraten darf… Das hätte für einen anständigen Schundroman gereicht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Einem Schundroman hätte man die eklatante Frauenfeindlichkeit noch nachgesehen – als ob junge Frauen nichts Besseres zu tun hätten, als bei jedem entsetzlichen Anblick gleich tot umzufallen und dabei auch noch ihre Leibesfrucht zu verlieren! Aber leider, hier wollte jemand Literatur schaffen. Wollte, ja. Schaffen, nein.

Sandoz größter Fehler liegt im Aufbau des Buches, das nach schweizerischer Novellentradition – Jeremias Gotthelfs unerträgliches Werk Die Schwarze Spinne drängt sich mir dabei unfreiwillig auf – den Plot in eine Rahmenhandlung einbettet. Wobei, wie meistens, das Wort Handlung eigentlich übertrieben ist: Namenloser Ich-Erzähler macht Kur in Schweizer Berghotel und lässt sich von schottischer Lady geheimnisvolle Geschichte erzählen, auf dass er (oder sie?) seinen literarischen Ambitionen Lauf lässt und ein Buch daraus macht. Aber mit diesen Ambitionen ist es dann offensichtlich nicht weit her: Denn statt den offenbar interessanten Stoff zu nehmen und einen annehmbaren Schauerroman daraus zu stricken, endet das Werk als wörtliches Protokoll eines Nachmittags mit Mrs. Murray. An strategisch wichtigen Stellen wir der schottische Erzählfaden unterbrochen, damit der Protagonist überflüssige Fragen stellen und sich somit ins Gedächtnis zurückrufen darf: Ach, da tut mir Mrs. Murray leid, dass sie die solange gehütete Geschichte an einen solchen Langweiler vergeudet!

Denn was hätte man sonst vielleicht daraus machen können? So aber führt das, was Sandoz wohl raffiniert und hochliterarisch erschien, zu einem belanglosen Büchlein, das auf keine Seite berührt. Lustlos blättert man sich weiter, und nur der Gedanke, dass es ein dünnes Buch von 124 Seiten und bald überstanden ist, hält bei der Stange: Gefährlich oder spannend wird es an keiner Stelle, und wenn am Ende dann das Ganze in einer ebenso kühlen wie knappen Erzählung-in-der-Erzählung-in-der-Erzählung aufgelöst wird, bleibt doch nur das Gefühl, einer verschenkten Idee beigewohnt zu haben.

Am Ende hätte ich wohl doch lieber und mit größerem Interesse eine Biographie dieses Schweizer Autors gelesen, der 1958 durch eigene Hand aus dem Leben schied und von dem kein Brief und kein Manuskript erhalten ist – das Nachwort, verfasst durch den Sandoz-Forscher (Sandinisten?) Jacques-Michel Pittier, enthält die Mutmaßung, Sandoz habe nicht selbst geschrieben, sondern seine Ideen von Ghostwritern in Form schleifen lassen: Immerhin hatte er selbst einen großen Namen im Gepäck, als Spross eines gewissen Pharmakonzerns und Bruder eines renommierten Tiermalers. Aber wenn dem so war, hätte er sich doch seine Autoren etwas gewissenhafter aussuchen sollen. Denn das vorliegende Werk lässt keinen großen Geist, keinen talentierten Literaten auftreten, sondern nur einen mäßig begabten Phantasten, der mit dem Phänomen des Spannungsaufbaus überfordert ist. So ist dann auch die Hollywood-Verfilmung dieses Buches, das sein bekanntestes werden sollte, nur ein mäßiger Schocker mit B-Besetzung, mehr nicht – und ich denke, sie wird immer noch um Längen spannender und unterhaltsames sein als dieses Büchlein, dem jede Tiefe abgeht und an dem man nur sein erträgliche Kürze loben kann.

Übrigens bin ich nun ziemlich sicher, das Buch um 1993 oder 94 herum wirklich gelesen zu haben: Auch wenn kein Satz und keine Wendung mir bekannt erschien, fiel mir doch nach einem guten Drittel wieder ein, was denn nun das dunkle Geheimnis der McTeams war. Und der letzte Rest Spannung dabei war dann die Frage, ob ich mich richtig erinnerte: Ich es tat es. Da aber die Auflösung derart unspektakulär verlief, ist es kein Wunder, dass mein Verstand besseres zu tun hatte, als sich an Details dieses Werkes zu erinnern. Trotzdem, für das nächste Mal hätte ich zumindest gern ein mentales Warnsignal.

Und ein Gutes hatte Das Labyrinth doch: Ich habe wieder Lust bekommen, Clandestiny zu spielen, ein Rätselspiel in der Tradition von The 7th Guest, bei dem es dem Geheimnis und der Bestie eines schottischen Schlosses an den Kragen geht – nur viel, viel spannender…