Dorothy L. Sayers gehört zu den ganz großen Damen der britischen Kriminalliteratur. Sie hat nicht so viele Bücher geschrieben wie Agatha Christie – bei weitem nicht – aber dafür bringt sie den höheren literarischen Anspruch mit, spickt ihre Bücher mit Anspielungen und Zitaten und nimmt es am Ende so ernst mit ihrer Literatur, daß sie das Krimischreiben drangibt und nur noch religiös-philosophische Schriften verfaßt. Doch egal, wie es zu Ende ging – ihren Verdienst um den Kriminalroman kann man ihr nicht absprechen, und sie hat vielen Autorinnen klassischer Krimis den Weg geebnet.

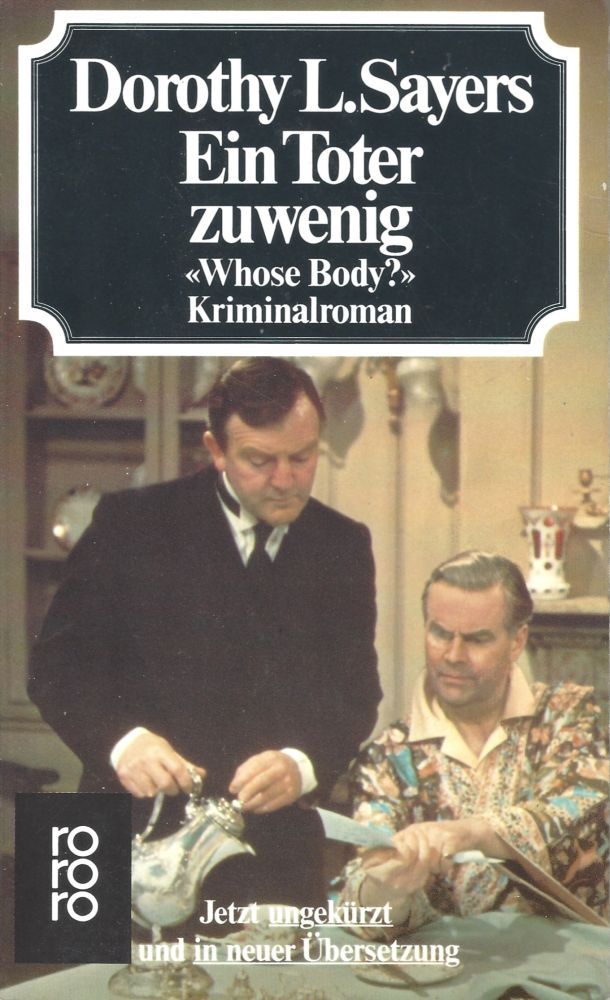

Auch ich verdanke ihr viel: Ihre Krimis waren die ersten, die meine Eltern mich lesen ließen, als ich mit gut vierzehn Jahren meinte, ich wäre nun aus den Drei Fragezeichen rausgewachsen und wolle gern auch mal etwas mit richtigen Morden lesen – da gaben sie mir Ein Toter zuwenig zu lesen, und erst als ich schon mehr als halb durch war, merkten sie, dass es vielleicht doch nicht die weiseste Wahl war, denn das Schicksal des Sir Reuben ist doch eines von der grauslicheren Sorte… Aber es scheint mir nicht geschadet zu haben, begründete mein bis heute ungebrochenes Interesse an der Gerichtsmedizin im Besonderen und am klassischen englischen Kriminalroman im Allgemeinen, und ich finde es immer noch am besten, bei einer Krimireihe auch mit dem ersten Band anzufangen. Seither habe ich Ein Toter zuwenig bestimmt vier- oder fünfmal gelesen, öfter als jeden anderen Band der Reihe, weil es immer der erste Krimi ist, zu dem ich im Krankheitsfall greife. Und nun, da mich die Grippe gepackt hat, war es wieder einmal so weit: Und so las ich, zum ersten Mal seit bestimmt zwölf Jahren, den ersten Fall der adligen Spürnase Lord Peter Wimsey.

Leider hatte ich in meiner Erinnerung das Buch dann wohl doch etwas verklärt: Denn so großartig war es nun doch nicht, der Titel »Bester Krimi aller Zeiten« gebührt anderen Büchern. Da ist zum einen der Plot, der abstrus beginnt – mit einer Leiche, nur mit einem Kneifer bekleidet, in einer Badewanne. Und so originell dieser Aufhänger auch sein mag – er macht wenig Sinn, keinmal im Verlauf der Handlung wird ersichtlich, warum der Mörder diesen Toten derart auffällig, prominent und lächerlich präsentieren musste – denn es kann ihm wohl nicht darum gegangen sein, die Aufmerksamkeit von Lord Peter zu erlangen. Und davon abgesehen, ist der Plot so durchsichtig und offensichtlich, dass ich vom ersten Lesen an – und ich war vierzehn, und es war mein erster richtiger Krimi – den Mörder erkannte und mir nicht einmal die Mühe gemacht habe, das für spätere Lektüren wieder zu vergessen. So viele Hinweise streut die Autorin ein, dass es schon fast keinen Spaß mehr macht. Und die letzten dreißig Seiten oder so geht es auch nur noch darum, wie Lord Peter damit umgeht, dass er den Mörder entlarvt hat.

Womit ich bei der nächsten Enttäuschung wäre: Lord Peter Wimsey. In meiner Vorstellung der Inbegriff des Gentlemandetektivs mit Sockenschuss, verschroben, gebildet, bibliophil, muß ich doch jetzt Abstriche machen, wo ich so alt bin wie er. Offensichtlich ist mein immer noch hochgeschätzter und jetzt sogar noch höher geschätzter Albert Campion eine direkte Antwort auf Lord Peter, zu gravierend sind die Parallelen zwischen den beiden und noch gravierender die Unterschiede, mit denen sie an Leben und Berufung herangehen. Albert bewegt sich in zweifelhaften Kreisen, Lord Peter verkehrt in Clubs. Die edle Visitenkarte öffnet ihm Tür und Tor, und wenn er vorgibt, Spenden für das kaputte Kirchendach zu sammeln, stellt der Verdächtige auch schon mal einen Scheck über tausend Pfund aus – nach damaligen Verhältnissen eine Unsumme, mit der man noch gleich die Nachbarpfarre retten könnte.

Aber der gravierendste Unterschied zwischen den beiden adligen Spürnasen ist: Wimsey hat ein Gewissen. Und davon gleich zu viel, als habe er irrtümlich Alberts Portion noch dazubekommen. Das Lösen von Kriminalfällen ist für ihn ein Steckenpferd, ein Hobby wie das Sammeln erlesener Bücher – und ebenso wenig wie er mit seiner Bibliophilie Menschen an den Galgen bringen möchte, will er das mit seiner Kriminalistik: Doch das passiert nun einmal mit Mördern im England der zwanziger Jahre. Oh, der Konflikt! Und dann auch noch das Weltkriegstrauma! Schon der Klappentext verspricht uns einen Nervenzusammenbruch, und Peter hält Wort. Es ist der erste von vielen – wann immer er einen Fall erfolgreich klärt, stürzt ihn das in eine Sinnkrise. Fast möchte man ihm raten, sich ein anderes Hobby zuzulegen, aber dann lacht er schon wieder und ist vergnügt… Recht bipolar, der Gute. Albert Campion hingegen trägt seine Narben unter der Haut, und das macht ihn als Helden nicht nur erträglicher, sondern vor allem interessanter.

Auch stilistisch ist Ein Toter zuwenig nicht unfehlbar, und das liegt nicht an der deutschen Übersetzung, die ihr Bestes gibt – angefangen mit dem Titel, denn die erste deutsche Fassung erschien noch unter dem strunzdoofen Namen Der Tote in der Badewanne – beides ist keine sinngemäße Übersetzung für Whose Body?, aber immerhin steht jetzt der Originaltitel auf dem Cover unter dem Deutschen, und das wirkt dann gleich sehr englisch, sophisticated, regelrecht adelig. Weswegen diese Ausgabe heutzutage vergriffen ist und das Buch in einem anderen Verlag in der alten Badewannenübersetzung neu aufgelegt worden ist. Aber dafür kann die Autorin nichts – wohl aber dafür, dass das ganze Buch zerredet ist. Da helfen auch keine eingestreuten Shakespearezitate, so sehr die mich als junge Studentin auch immer erfreut haben. Aber wenn eine Szene nicht davon handelt, dass Lord Peter einen Verdächtigen befragt, sondern davon, dass Lord Peter mit seinem Freund Inspector Parker im Studierzimmer sitzt und ihm von der Befragung eines Verdächtigen erzählt, ist das lahm und dramaturgisch ungeschickt. Soviel wird nacherzählt, zusammengefasst, in indirekter Rede wiedergegeben oder im Plusquamperfekt, dass es kein Zufall sein kann und auch nicht unbedingt mangelndes Können: Dahinter steckt Absicht, pure und überflüssige Absicht, ein Stück von literarischem Wert zu schaffen, dass dadurch genau daran verliert.

Nicht nur völlig überflüssig, sondern richtiggehend ärgerlich ist dagegen die biographische Einleitung, die der Verlag dem Roman vorangestellt hat: Eine Abhandlung über Wesen und Werden des Lord Peter Wimsey, erzählt aus Sicht seines Onkels. Überflüssig deswegen, weil sich Romanfiguren innerhalb ihrer Romane entwickeln und profilieren sollten und ihre Charakteristika vermitteln, ohne dass man sie dem Leser vorher erörtern müsste. Ärgerlich deswegen, weil dieser Text, deutlich jünger als der eigentliche Roman, der Handlung von mindestens fünf der folgenden Bände vorausgreift und, wenn schon keine Täter genannt werden, dann doch zumindest zwei Unschuldige in vorauseilender Gründlichkeit schon als unschuldig bestätigt werden – was dann aus mindestens zweien der Bücher doch einiges an Spannung herausnimmt. Auch präsentiert diese Biographie Lord Peter als fünfundvierzigjährigen – ein Leser, der weniger Vorbildung mit sich bringt, mag denken, dass dies den Stand von Ein Toter zuwenig wiedergibt: Tatsächlich ist der aber dort erst dreißig Jahre alt. Und ich möchte in der Lage sein, ein Buch zu lesen, auch ohne über die ganze Familiengeschichte des Helden informiert zu sein. Wie sehr weiß ich nun zu schätzen, dass man über Wimseys Gegenstück Albert Campion in all den Büchern noch nicht einmal das Notwendigste erfährt!

Was bleibt unterm Strich? Immer noch ein lohnendes Buch, immer noch der Auftakt zu einer lohnenden Reihe, aber kein Buch, das man auf einen Sockel stellen sollte. Es hat Schwächen und ist in weiten Teilen zu wenig spannend, zu leicht zu durchschauen, und auch der vorgeblich unberechenbare Lord Peter macht sich selbst zu leicht berechenbar. Für Freunde des englischen Krimis ist es aber ein unverzichtbares Stück Literatur, ein Klassiker, den man gelesen haben muss. Nicht unbedingt schon mit vierzehn Jahren, und nicht unbedingt mehr mit dreiunddreißig, letzteres zumindest nicht unbedingt nochmal. Warum ich dieses Buch fünf, sechsmal oder öfter gelesen habe, kann ich heute schlecht nachvollziehen, aber es liefert mir eine gute Vorlage, mich nun auch über die anderen Bücher der Serie herzumachen, die ich deutlich seltener gelesen habe. Oder, noch besser, über Albert Campions gesammelte Abenteuer: In meiner privaten Rangliste liegt die Sayers immer noch vor der Christie – aber doch weit hinter der Allingham.

Kommentare