Leseexemplare sind so etwas wie die Überaschungseier des Buchwesens. Sie flattern dem Buchhändler ins Haus, manchmal angefordert, manchmal einfach so, meistens in Mengen, die man unmöglich bewältigen kann, und wenn sie ausgelesen sind, stehen sie rum und keiner will sie haben, weil jeder schon das halbe Haus voll hat mit solchen Büchern. Während meiner Ausbildung war ich immer die Erste, die ‘Hier!’ geschrien hat, und meine Regale biegen sich bis heute unter schönen Hardcoverbüchern, die ich nie gelesen habe. Jetzt gehe ich ja wieder unter die Leser, schon aus Gründen der Feldforschung, und als meine Freundin Monica davon hörte, hat sie unserer gemeinsamen Freundin Simone Bescheid gegeben. Während Moni und ich trotz unserer Buchhandelausbildung nicht den Tag damit verbringen, auf wehen Füßen zwischen Regalen zu stehen und Kunden zu beraten, tut Simone genau das, und entsprechend hoch ist ihre Ausbeute an Leseexemplaren. Sie hat mir ein schönes Päckchen zusammengestellt, ich musste nur nach einem Blick aufs Cover ‘ja’ oder ‘nein’ sagen und hinterher die Auswahl nach Hause schleppen. Dies ist das Buch, bei dem ich für mein ‘Ja’ am kürzesten gezögert habe. Wirklich ein genialer Titel. Wenn das Buch das doch nur halten könnte!

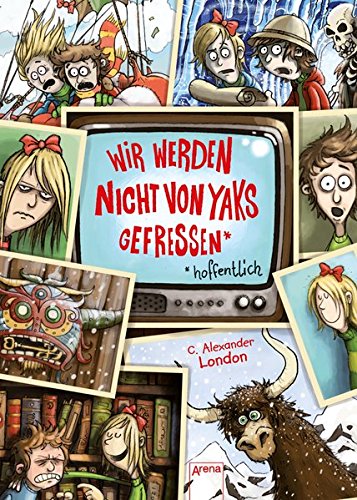

Wir werden nicht von Yaks gefressen* ist ein noch besserer Titel als das Original We are not eaten by yaks, schon wegen der genialen Idee mit der Fußnote. Auch das Cover ist klasse, zumindest bis man anfängt, das Buch auch zu lesen – denn Celia, die weibliche Heldin, auf dem Cover strohblond, ist dunkelhaarig. Man kann das Tintenpisserei nennen, aber wenn der Illustrator darauf achtet, dass das Yak auch wirklich grüne Augen hat, sollte er auch die Kleinigkeit der deutlich beschriebenen Hauptfigur berücksichtigen, finde ich. Aber das sind Kleinigkeiten, der Inhalt sollte immer das wichtigste sein – aber hier startet das Buch mit einiger Erwartungshaltung. Das liegt auch am Autor: Der ist nämlich Bibliothekar und stolz darauf. Und dass er einer ist, wird man im Buch noch oft merken, vor allem wenn man selbst ein Kollege ist und die zahlreichen Winks mit dem Zaunpfahl erkennt. Doch das beste Cover, der beste Titel und der buchmenschlichste Autor helfen nicht, wenn das Buch selbst nur Mittelmaß ist.

Wären Abenteuer wirklich so großartig, wie Bücher und Filme uns glauben machen, wir wären alle Abenteurer geworden. Aber tatsächlich ist ein Abenteuer meistens etwas, das mehr Spaß macht, hinterher zu erzählen, als mittendrinzustecken. Als ich 1993 in einem Fahrradschuppen schlafen musste, weil die Jugendherberge voll war, oder meine Mutter im vergleichbaren Alter aus gleichem Grund im Freien unter dem Scott-Memorial in Edinburgh, hat das sehr wenig Spaß gemacht, und die Pakistanreise meines damals noch sehr jungen Vaters klingt bei Licht betrachtet wie ein einziger Horror, vor allem die Rückreise. Oder als Moni und ich damals in Wales in gestrecktem Galopp vor einem Hund geflohen sind… Großartig, um Geschichten darüber zu erzählen, sicherlich. Aber jeden Tag möchte man sowas wirklich nicht erleben müssen.

Kann man Oliver und Celia, den elfjährigen Navel-Zwillingen, daher verdenken, dass sie lieber Fernsehen, als ihren Forscher-Eltern auf Abenteuer zu folgen? Die sind nämlich Entdecker, Archäologen, Weltenfahrer, und in der ganzen Welt zuhause. Leider ist dabei die Mutter verlorengegangen, irgendwo im Himalaya auf der Suche nach der Bibliothek von Alexandria. Schon spannend, wie viele Mütter heutzutage in Tibet verlorengehen – auch Flavia de Luce hat da ihre Mutter eingebüßt. Dass dies den Zwillingen Abenteuer erst recht verhagelt hat – wen wundert’s? So hängen sie dauerglotzend auf dem Sofa, sehnen sich nach einem Kabelanschluss, und werden ganz und gar gegen ihren Willen auf Abenteuer gezwungen, um Mutter und/oder Bibliothek wiederzufinden. So weit, so nett.

Leider balanciert Autor London auf dem schmalen Grat zwischen Witz und Albernheit oft auf der falschen Seite, und er begeht den Kapitalfehler, seine Hauptfiguren nicht ernst zu nehmen. Zu deutlich ist er selbst auf der Seite der Abenteurer und führt die Kinder bei jeder Gelegenheit vor, obwohl wirklich an ihrer Haltung nichts auszusetzen ist, und verspielt damit Potenzial und Identifikationsmöglichkeit. In seinen besten Momenten erinnert Wir werden nicht von Yaks gefressen* an Roald Dahl, in seinen schlechteren leider auch. Die Figuren bleiben schematisch, die Schurken sind so platte Schießbudenfiguren, dass man sie ihrem Autor um die Ohren hauen möchte, und wenn man von Anfang an so deutlich weiß, wer was im Schilde führt, dann kommt auch keine rechte Spannung auf.

Grundsätzlich nett ist der Gedanke, dass gerade ihr breitgefächertes Fernsehwissen, von der Seifenoper ‘Liebe in 30.000 Fuß Höhe’ über ‘Agent X’, Koch- und Hunderziehungsshows, die Kinder aus mancher brenzligen Situation rettet und sie so besser vorbereitet sind als durch jedes Forscherbankett, zu dem ihr Vater sie gezwungen hat. Aber das funktioniert nur einmal, dann nutzt das System ab, dann ist der Witz raus und der Kontrast zwischen Indiana Jones und Couchpotato weg, wenn die Kinder ans Abenteurern gewöhnt sind. Aber London denkt nicht ans Aufhören. Der zweite Band, We dine with canibals, ist bereits in Vorbereitung und muss das auch, denn das Buch endet irgendwo mittendrin mit einem Cliffhänger, den man in einem Buch für Zehnjährige letztlich nicht machen darf – wenn das Kind der Zielgruppe entwachsen ist, bis die Geschichte weitergeht, ist nichts gewonnen.

Überhaupt tut der Schluss sein Bestes, die Geschichte zu ruinieren. Sie endet so wie die Augsburger Puppenkisten-Verfilmung von Max Kruses Lord Schmetterhemd – mit einem rapiden Cut direkt am Höhepunkt, und weiter geht es dann zuhause mit der Erzählung, wie sie nun der Gefahr entkommen sind. Sowas ist ganz, ganz schlechter Stil und für mich nur damit zu erklären, dass das Buch eine gewisse Länge nicht überschreiten durfte und London den Großteil seines Wortkontingents schon verbraucht hatte, und, unfähig zu kürzen, das Buch mit dem Holzhammer beendet hat. Das erklärt dann vielleicht auch das unbefriedigende Ende. Es gibt Cliffhänger, die funktionieren, die sind spannend bis zum abgekauten Fingernagel, und es gibt Cliffhänger, die sind einfach nur ärgerlich, weil man eigentlich gar keine Lust hat, noch ein Buch von dieser Sorte zu lesen.

Bin ich zu alt für dieses Buch? Sind die Zielgruppe vorpubertierende Jungen, die es witzig finden, wenn jemand wegen einer kleinen Auseinandersetzung mit einer Stewardess ohne Fallschirm aus dem Flugzeug geworfen werden? Vielleicht. Aber ein gutes Kinderbuch sollte auch Erwachsenen gefallen. Dass sich das Buch primär an Jungen richtet, merkt man auch daran, dass im Zweifelsfall Oliver die Perspektive und die rettenden Ideen hat, während seine Schwester über weite Strecken als Stichwortgeberin funktioniert – und da kann ihre Mutter noch so cool sein und der Vater noch so dröge (und über weite Strecken bewusstlos), das hat mich beim Lesen schon irgendwie geärgert. Es wäre kein Problem gewesen, beiden Geschwistern gleiche Handlungsanteile zu geben.

Bleibt das Bibliothekarische. Das hat London nicht für die Zielgruppe eingebaut, sondern für mich und für sich. Nichts ist schöner, als unter Kollegen zu lästern, die legendäre Bibliothek von Alexandria zu beschwören und realistisch genug zu sein, um zu wissen, dass man mitnichten die ganze Bibliothek suchen, finden und retten kann, sondern doch nur ihren Katalog. Alles nur für einen Bibliothekskatalog? Wir Bibliothekare lachen darüber. Eine Bibliothek ohne Katalog ist nichts, ein hilfloser Haufen Bücher, in dem nichts wiedergefunden werden kann, mit der es unmöglich ist zu arbeiten. London wäre mit der Auflösung, wie der Katalog an den Schurken vorbei aus Tibet hinausgeschmuggelt wird, genialer, hätte es nicht Ellery Queen bereits 1954 in The Black Ledger ganz ähnlich gelöst. Trotzdem, für das Bibliothekarische gibt es einen halben Extrapunkt.

Schade. Das Buch verspricht so viel und hält dann so wenig – ich hoffe, dass die Reihe nicht zu lang wird; Sir Edmund als Schurke ist ein solch unerträglicher Unsympath wie Count Olaf bei Lemony Snicket, und auch da hat die Serie alle Dimensionen des Witzigen gesprengt, indem sie viel zu lang gelaufen ist. Jenseits des Titels geht es hier nur noch bergab, die Übersetzung trägt vermutlich ihren Teil dazu bei, den Witz zu dämpfen, und auch die lebendigsten Schilderungen von tibetischen Mönchen und Hexen retten das Buch dann auch nicht mehr. Da muss ich nicht auf Abenteuer ausziehen, da muss ich nicht mal mehr lesen – da tut es auch Fernsehen.

*hoffentlich